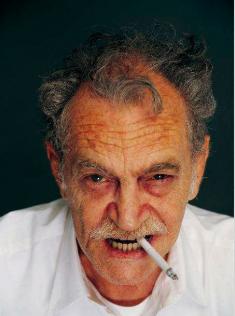

“Soy un romántico de la puta que lo parió”, dudo que Fogwill haya cantado estos versos no inspirados en su persona. Probablemente, por ser más populares y anteriores en el tiempo, sí haya balbuceado entre sus bigotes serugiranáceos “ahora estimula sus membranas por la hotline”. De ahí su cuento Llamándonos.

Pero no se puede hablar de líneas calientes estrictamente, falta la fundamentación teórica llamada dinero, de la misma manera que ocurre en El demoledor de Marco Brambilla. Cierto, aunque en la película existe una explicación práctica: al momento de firmar el contrato, Sandra Bullock habrá exigido no tocar al rudo Silvester, que evidentemente no es su tipo: sólo se parece a Schiavi en su afecto por los golpes arteros. Resultado: una película futurista donde el sexo se da vía cascos de impulsos electromagnéticos. Suficientes dos puntos para un párrafo, a por otro.

El cuento recuerda una historia de amor porteña y desdeñable. Una relación desigualitaria, entre hombre y mujer, que se perdería en el montón si no se viera resignificada por el azar, como todo. Se dice que una vez se llamaron por teléfono, se amaron por teléfono, se sintieron por teléfono, más que personalmente. Que desde entonces la asiduidad de sus encuentros corporales disminuyó hasta desaparecer, y, el día que las palabras perdieron su efecto maravilloso, su amor murió. Qué tipo romántico este Fogwill, debe ir por la calle gritando “cómo me gustaría ser bizco para mirarte dos veces”.

El amor es un discurso, entonces. Sépanlo, Carver, Calamaro y allegados, de qué hablamos cuando hablamos de amor: cuando hablamos de amor, hacemos el amor. Austin. Tal vez menos profilácticamente, con riesgos de contagio de enfermedades sensiblemente más temibles, pero sin riesgo de embarazo, y eso está bueno, diría Marcela Kloosterboer. Entonces, si algo tan físico como un orgasmo es una construcción lingüística (y, ojo al piojo, no se trata de sexo oral, es otra cosa: ¿morfema “ah!”?), ¿qué queda para los libros de historia?

Si López Vásquez, en esa joya suya, de Mercero y de Plans, sufre la opresión de aquella cabina telefónica anaranjada que no funciona, que incomunica y encierra, el protagonista de Fogwill es lo contrario, o tal vez lo mismo pero un paso más allá (¿cuántos pasos más podría adelantarse uno en un espacio tan reducido?). A lo mejor el teléfono (eternización de Hegel) ya lo haya absorbido, pero ahora, habiendo recuperado el tono, lo deja ser, lo obliga a ser con cobro revertido. De la pulsión al pulso. En términos de historia romántica tiene grandes ventajas, sobre todo para el protagonista que ya no debe morir por amor (paradigma decimonónico reescrito hace no tanto por Roberto Decotto: “que sea así, por haber sentido (…), por haber querido”), ahora le alcanza con colgar el tubo. Para aventuras poco serias, amores de verano de gente poco seria, los celulares.

Y hablando de verano, arena y sol, el mar azul: infinito romántico de estampilla apampeado por Echeverría. Y el mar crece con la acumulación de poemas de mar, dice también Fog, y si a eso le sumamos fantasmas, nos quitamos doscientos años de encima.

Fantasma es lo que está pero no se nombra. Casi tropo, entre la metáfora y la metonimia, fantasma. Inversamente al mito que es todo nombre. Es ruido sin cara, radio. La revolución libertadora crea un fantasma que lo persigue al son de una marcha (sí, Honorio, un fantasma que había sido monstruo omnipresente y fiestero). Hoy Perón es mito. Osvaldo Lamborghini, acaso fantasma en su tiempo y candidato testimonial a mito en estos días, ronda el primer post. En el relato de Fogwill, en cambio, se concreta en la cita.

Ni vivos ni muertos, semiaparecidos. La aparición completa, la percepción cabal, el rotulo, no distingue; la ausencia absoluta de huellas, obviamente, si no niega la existencia, al menos genera indiferencia.

Perdón, el cuento. Entonces, decíamos mar, fantasmas, agreguemos vampiros. O fantasmas de vampiros, de vampiro. Bastante Drácula. El pasaje del viaje en bote, no tanto el banquete, sin ciudad. La noche y la luna, el mar de copetín que es el Río de La Plata, la tormenta, el exotismo de la costa que los recibe: Uruguay, del apodo (no gentilicio) que titula: japonés. Pese a todo, por suerte, no es La cautiva, aunque podrían jugar en el mismo equipo, de dos y de 10, pero defendiendo la misma camiseta.

Imagínense la situación: cancha llena y gente que todavía hace cola en las puertas del estadio, en el equipo de enfrente dos jugadores que pasaron por el club y se fueron en malos términos (“Cantos de marineros en las pampas” y Ema la cautiva, un doble cinco difícil de pasar). Obviamente ganan los románticos de Cappa, la gente enloquecida en las tribunas: “mirá, mirá, mirá, sacale una foto…”. Cosas de la literatura: que una novela de Sacheri filmada por Campanella gane un Oscar aunque aparezca El Cilindro. Pero no insistamos con Perón y con fantasmas, rescatemos otras palabras.

Cola, foto: ahora Fogwill se mete con Viñas (“La cola” vs “La señora muerta”). Si bien la situación es básicamente la misma, parece que cambiar de muerto cambia también la perspectiva. Ambos relatos coinciden en el hecho de colocar al margen el acontecimiento público. Pero suele haber dos márgenes. En el cuento del ex-Contorno (otro equipo de fútbol), el funeral de Eva es el comienzo, la fila el lugar de encuentro, un lugar para levantar minas (¿venís siempre por acá?), para rescatarlas de engendros que orinan las calles cual zombies pasados de tereré. En semejante caos, el héroe rescata a la doncella, la sube al coche y se la lleva al telo. Lógicamente, algo surgido en este marco tiene poco porvenir y, si a eso le sumamos que la mujer abre la boca, sucede lo que sucede: nada.

En cambio el pichiciego, feminista él, prefiere regodearse con la muerte del general e idealizar a una muchacha mendocina. Asuntos académicos y siempre una historia de amor, porque es más que el simple coito, que ni siquiera llegó a consumarse en el otro texto. Si antes la cola era el principio endeble de algo sin futuro, ahora es el fin polisémico. Donde había negros sucios y feos, ahora hay una fuerza magnética que abandona el rango decorativo en las fotos del protagonista (él y ella andando en bicicleta agarrados de la mano, tomando un helado, dándole de comer a las palomas, batiéndose a duelo de floretes, revoleándose piedras al grito de “atajate ésta, puto”: siempre un fondo de caras de pensamientos tristes) para formar parte activamente de la historia. Al igual que en “Japonés”, el cuento y el argumento-rótulo son cosas diferentes. El final, el sentido de la historia, está siempre presente aunque fuera de foco, pero la narración es como la vida del cartelito del cuento de Shepard: eso que pasa mientras planeás otras cosas.

Después sí, el reportero gráfico, aún descreyendo que la cola llegue al cuerpo, se une. A su lado, Mariana: la cola no genera, consolida (amores, ideologías, dolores de rodilla). Sin ser compañeros, esperan, incluso si más no fuera por curiosidad, una esperanza apenas más puntual.

mi aporte: no es el cilindro, es el ducó.

ResponderEliminar